Transformative Studierendenprojekte gegen den Leerstand

Im Rahmen des Projekts Stadt.Raum.Potenziale entwickelten Studierende des sozialwissenschaftlichen Masterstudiengangs Gesellschaftlicher Wandel als Gestaltungsaufgabe der Hochschule München unter Leitung von Prof. Dr. Gerald Beck sechs transdisziplinäre Projekte. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Leerstand und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, insbesondere auch mit dem Thema der Aktivierung kirchlicher Raumpotenziale, auseinander. Im Wintersemester 2024/25 lag der Fokus auf Recherche, Kooperationsaufbau und Konzeptentwicklung, im Sommersemester 2025 gingen die Projekte in die Umsetzung.

Kontext: Was sind Raumpotenziale?

Eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung braucht Räume für Begegnung, Engagement und Nachbarschaft. In boomenden Städten wie München sind solche Flächen rar, obwohl auch in Städten mit hohem Flächendruck viele Gebäude ungenutzt sind oder Leerstand bevor steht. Werden diese Potenziale erkannt und gemeinsam gestaltet, können neue Orte für Initiativen, Kultur und Bildung entstehen – vorausgesetzt, es gibt Prozesse, die eine kollektive Nutzung ermöglichen.

Hier setzt unser Projekt Stadt.Raum.Potenziale an. Das Projekt möchte Leerstand und Potenzialräume in München langfristig für das Gemeinwohl nutzbar zu machen. Die zentrale Frage ist hier: Wie lassen sich städtische Raumpotenziale aktivieren? Und wie können Beteiligungsprozesse gestaltet werden, um diese Orte im Sinne des Gemeinwohls weiterzuentwickeln? Dieser Frage kann nur aus einer transdisziplinären Perspektive nachgegangen werden, was die Kooperation wissenschaftlicher Fachbereiche, zivilgesellschaftlicher Organisationen, der Stadtgesellschaft und Verwaltung einschließt.

Vor diesem Hintergrund entstand eine zweisemestrige Kooperation mit Professor*innen und Studierenden der Studiengänge „Gesellschaftlicher Wandel als Gestaltungsaufgabe“ sowie Architektur: Lehrgebiet Städtebau und Theorie der Stadt an der Hochschule München. Die Ergebnisse der Architekturstudierenden, die sich insbesondere mit kirchlichen Raumpotenziale beschäftigen, gibt es in einem eigenen Beitrag zu sehen. Hier stellen wir nun die Ergebnisse der Sozialwissenschaftler*innen vor:

Transdisziplinäre Kooperation: Die 6 Projekte

FINKE – Finanzierung von Nutzungserweiterung in kirchlichen Einrichtungen

Ausgangspunkt und Problembeschreibung

Kirchliche Einrichtungen sehen sich zunehmend mit leerstehenden Gebäuden, sinkenden Mitgliederzahlen und schrumpfenden Einnahmen konfrontiert. Gleichzeitig steigt in urbanen Ballungsräumen der Bedarf an gemeinschaftlich nutzbarem Raum. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie kirchliche Immobilien zukunftsfähig genutzt und finanziert werden können, ohne sie vorschnell verkaufen zu müssen.

Zielsetzung des Projekts

Das Projekt verfolgte das Ziel, kirchlichen Gemeinden Wege aufzuzeigen, wie sie durch Nutzungserweiterungen neue Finanzierungsoptionen erschließen und ihre Räume dauerhaft erhalten können. Im Zentrum stand die Entwicklung eines praxisnahen Leitfadens, der sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrungen bündelt.

Projektansatz

Das Projekt war transdisziplinär angelegt. Es arbeiteten Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam mit der Hans Sauer Stiftung, dem evangelischen Dekanatsbezirk München, Pfarrer*innen und Mitglieder kirchengemeindlicher Ausschüsse. Eingesetzt wurden qualitative Methoden wie Literaturrecherche, Expert*inneninterviews und ein Workshop mit verschiedenen Stakeholdern. Ziel war es, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Praxiswissen zu verbinden. Der Projektverlauf umfasste Analyse, Austausch und gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen.

Ergebnisse

Zentrales Ergebnis ist ein Leitfaden, der Handlungsempfehlungen, Finanzierungsmodelle (z. B. Vermietung, Kooperationen, Drittmittel) sowie Hinweise zu Kommunikation, Entscheidungsprozessen und Kooperation enthält. Der Leitfaden dient als Orientierung für Gemeinden, eigene Nutzungskonzepte zu entwickeln. Alle Aspekte sind nach Forderungen, Leitfragen und Praxistipps strukturiert. Des weiteren wurde im Projekt eine Akteurskarte entwickelt.

Herausforderungen

Herausfordernd war insbesondere die emotionale Sensibilität des Themas, da kirchliche Gebäude oft stark identitätsstiftend wirken und der Wandlungsprozess von kirchlichen Akteuren als oftmals schwierig und komplex wahrgenommen wird. Auch die Verdichtung der vielfältigen Inhalte zu einem Leitfaden war anspruchsvoll.

Ausblick

Das Projekt zeigt, dass Nutzungserweiterungen eine reale Chance für die Zukunft kirchlicher Gebäude darstellen. Wichtig ist dabei eine frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure, klare Entscheidungswege und professionelle Kommunikation. Die Veröffentlichung des Leitfadens sowie der Wunsch nach weiterer wissenschaftlicher Begleitung belegen den Bedarf und das Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kirche, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Projekt von Francesca De Valerio, Jannis Gogolin und Julia Langer

Shared Sanctuaries

Ausgangspunkt und Problembeschreibung

In den kommenden Jahren stehen bis zu 40.000 kirchliche Immobilien bundesweit zum Verkauf. Damit droht nicht nur der Verlust bedeutender Baukultur, sondern auch der Wegfall sozialer Räume, die über Jahrzehnte Orte der Begegnung, Teilhabe und Gemeinschaft waren. Um diese Funktionen langfristig zu erhalten, braucht es neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden, Kommunen und engagierten Menschen vor Ort.

Zielsetzung des Projekts

Wie lässt sich ein Kirchenraum zu einem offenen Ort für viele weiterentwickeln? Wie kann das Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteur*innen gelingen? Und was braucht es, um Gemeinwohlorientierung langfristig zu verankern? Klar ist: Ein Patentrezept gibt es nicht, da sich die Voraussetzungen je nach Gebäude, Gemeinde und Quartier stark unterscheiden. Trotzdem stehen viele Kirchengemeinden und kommunale Akteure vor vergleichbaren Herausforderungen. Hier setzt das Forschungsprojekt „Shared Sanctuaries“ an. Es zielt auf die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens für alle, die Kirchenräume gemeinsam weiterentwickeln möchten – ob aus der Gemeinde, der organisierten Zivilgesellschaft oder aus dem Quartier.

Projektansatz

In Interviews, Analysen von Praxisbeispielen und einem Expert*innen-Workshop wurden Herausforderungen und Potenziale einer kooperativen Öffnung kirchlicher Räume identifiziert und zentrale Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Intensiv beteiligt waren neben wissenschaftlichen Expert*innen auch Praxisakteur*innen aus dem kirchlichen Umfeld, Politik und Verwaltung sowie der organisierten Zivilgesellschaft.

Ergebnisse

Produkt der Forschung ist ein Online-Leitfaden. Er gibt Orientierung bei der Öffnung von Gemeinderäumen, benennt Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit mit kommunalen Akteur*innen und zeigt, wie nachhaltige und teilhabeoffene Betriebsmodelle entstehen können.

Herausforderungen

Die gemeinwohlorientierte Umnutzung kirchlicher Räume ist eine hochkomplexe Aufgabe. Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich teils deutlich von Gemeinde zu Gemeinde, und die Handlungsfelder reichen von denkmalschutzrechtlichen Fragen über Finanzierungskonzepte bis hin zu zeitgemäßer Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus gilt es, unterschiedliche Wissensstände und institutionelle Strukturen zu verbinden und eine tragfähige Organisationsform zu schaffen, die Teilhabe ermöglicht, ohne das Ehrenamt zu überlasten.

Ausblick

Um kirchliche Immobilien in relevantem Umfang als zentrale Orte des gesellschaftlichen Lebens zu erhalten, braucht es mehr als einen Leitfaden. Notwendig sind breit angelegte Förderprogramme, koordinierte Unterstützungsstrukturen und passgenaue Beratungsangebote, die Kirchengemeinden sowie kommunale und zivilgesellschaftliche Akteur*innen bei der Umsetzung begleiten.

Projekt von Lea Hautmann, Maira Lelgemann und Tina Zoch

Tür auf für stille Stimmen!

Ausgangslage und Problembeschreibung

Immer mehr Kirchenräume stehen leer oder werden umgenutzt. Dabei werden Nutzungskonzepte oft von innen heraus gedacht und richten sich primär an etablierte Gruppen. Perspektiven von Menschen, die sich von Kirchen(räumen) ausgeschlossen fühlen, bleiben meist unberücksichtigt. Die Forschungsfrage des Projekts lautete daher: Wie erleben Menschen, die sich von Kirchen(räumen) ausgeschlossen fühlen, diese Exklusion und welche Bedeutung hat dies für eine inklusive Umnutzung?

Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts war es, Menschen zu identifizieren, die sich von Kirchen(-räumen) ausgeschlossen fühlen und ihre Perspektiven sichtbar und hörbar zu machen. Damit soll Aufmerksamkeit für Menschen geschaffen werden, die in Umnutzungsprozessen bislang ungeachtet bleiben, und Bewusstsein dafür gefördert werden, dass viele mit Kirche als Institution persönliche oder strukturelle Konflikte verbinden – auch im Hinblick auf den damit verknüpften Raum. Mit der Audio-Collage wollte die Gruppe einen bleibenden Output schaffen, der als Impuls für inklusivere kirchliche Nutzungskonzepte dienen kann und zugleich für andere Kontexte adaptierbar ist.

Akteure

Kooperationspartner waren die evangelische Auferstehungskirche im Münchner Westend (Pfarrer, Kirchenvorstand, Diakonie), die youngcaritas München, Architekt*innen der Hochschule München sowie die Hans Sauer Stiftung.

Methoden

- Etwa 30 qualitative Straßeninterviews

- Erstellung einer Audio-Collage aus ausgewählten Interviewpassagen

- Integration der Collage in einen Szenarien-Workshop einer anderen Studierendengruppe

- Hintergrundgespräche, teilnehmende Beobachtung bei Veranstaltungen (z. B. REGSAM-Stadtteilbegehung, „Das Westend kocht“)

Projektverlauf

Nach ersten Recherchen und Gesprächen mit der Kirchengemeinde wurden Interviews im Stadtteil durchgeführt, Stimmen ausgewählt und künstlerisch zu einer Audio-Collage verarbeitet. Diese wurde im Workshopkontext präsentiert und als Dialogimpuls genutzt.

Ergebnisse

Exklusion von Kirchenräumen ist vielschichtig: biografisch, kulturell, institutionell. Viele Menschen leben in einem Zwischenraum zwischen Verbundenheit und Distanz. Die Audio-Collage ist ein Tool, das für Dialogformate, Beteiligung und Bewusstseinsbildung eingesetzt werden kann.

Herausforderungen

- Zielkonflikte zwischen kirchlichem Selbstbild und kritischen Rückmeldungen

- Technische und ethische Grenzen bei der Arbeit mit Straßeninterviews

- Balance zwischen Sichtbarmachung und Schutz der Betroffenen

Ausblick

Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von Audioformaten in partizipativen Gestaltungsprozessen. Das Vorgehen ist auf andere Räume und Kontexte übertragbar. Aus dem Projekt ergeben sich einige Empfehlungen: die frühzeitige Einbindung marginalisierter Gruppen, eine explizite Kommunikation von Offenheit der Kirchenräume, und die Anerkennung von Kirche als emotional aufgeladenem Raum, der nicht neutral betreten wird.

Projekt von Marina Casalini, Petra Daisenberger, Lisa Schmid

Umnutzung des Kirchenraums der Auferstehungskirche

Ausgangspunkt und Problembeschreibung

Das Projekt adressiert strukturelle Herausforderungen vieler Kirchengemeinden, wie den wachsenden Mitgliederschwund, steigende Unterhaltskosten oder den Mangel an konsumfreien städtischen Räumen. Die Auferstehungskirche im Westend ist dabei Untersuchungsobjekt und Explorationsort: Die dortigen Betreiber*innen reagierten mit ersten kulturellen, kreativen und demokratisierenden Projekten auf diese Problematik, die den Kirchraum für unterschiedliche Gruppen attraktiver machen sollen.

Zielsetzung

Zentrale Forschungsfrage war: Wie kann die Umnutzung der Auferstehungskirche im Westend partizipativ und vielfältig gestaltet werden?

Projektansatz und Akteursbeteiligung

Das Projekt wurde transdisziplinär angelegt und vereinte verschiedene Akteursgruppen, wie die Wissenschaft mit den Studierenden des Masters GWG, Architektur und Professor Gerald Beck, die Expert*innen der Kirche, der Diakonie München und der Hans Sauer Stiftung und die Praxisakteure, also die Bewohner*innen des Westends.

Projektverlauf & Methodik

Nach der Identifikation relevanter Akteure durch eine Stakeholder-Analyse fanden zahlreiche Gespräche im Viertel statt, um verschiedene Perspektiven einfließen zu lassen. Die Bewohner*innen des Viertels wurden zu einem Szenarienworkshop im Garten der Kirche eingeladen. Im Rahmen dieses Workshops wurden mittels Collagen unterschiedliche Visionen für die zukünftige Nutzung des Kirchenraums entwickelt und anschließend dessen Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit diskutiert.

Ergebnisse

Die Resultate wurden in einem Katalog dokumentiert, der die entwickelten Collagen sowie die daraus abgeleiteten Forderungen, Bedarfe und Ressourcen für die Umnutzung des Kirchenraums zusammenfasst.

Herausforderungen

Es traten folgende Schwierigkeiten auf: Die geringe Teilnehmer*innenzahl, bedingt durch Wetterbedingungen und die Länge des Workshops. Ein ausgeprägter Fokus kirchlicher Vertreter*innen auf die Stärkung der Relevanz der Kirche, was den offenen Blick auf andere Szenarien erschwerte.

Ausblick und Potenziale

Kirchenräume können aufgrund ihrer Wertebasis als Impulsgeber für gesellschaftliche Veränderungen wirken. Darüber hinaus bergen diese Räume großes Potenzial, als Orte der Gemeinschaft und des Schutzes vor Folgen des Klimawandels zu fungieren.

Projekt von Sophia Müller, Antonia Kohlhagen, Lucia Oppermann

Perspektive B8

Ausgangspunkt und Problembeschreibung

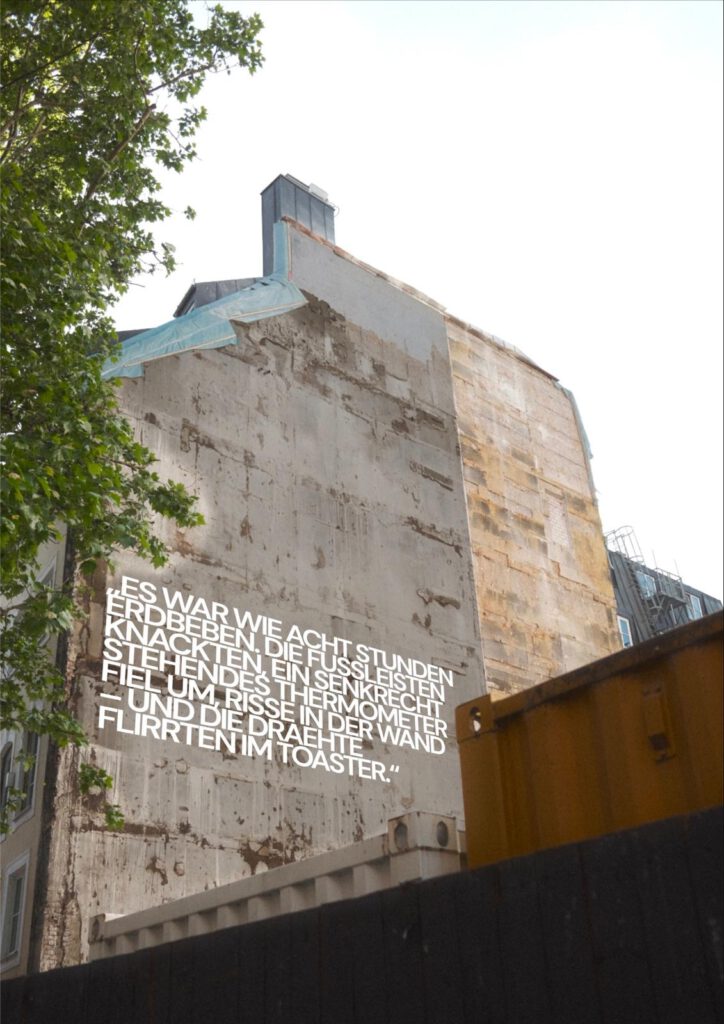

Die Berlepschstraße 8 in München-Sendling steht exemplarisch für ein strukturelles Problem: zunehmender Leerstand seit 2020 bei gleichzeitigem Wohnraummangel und klimapolitisch fragwürdigen Abrissentscheidungen. Trotz Nachnutzungsideen wurde das Gebäude im Februar 2025 abgerissen. Damit gingen nicht nur ökologische Ressourcen, sondern auch soziale und kulturelle Werte verloren.

Zielsetzung des Projekts

Förderung von Bewusstsein, Debatte und Partizipation zu Abrissentscheidungen // Sensibilisierung für die ökologischen, sozialen und kulturellen Folgen von Abriss // Entwicklung von Impulsen für eine gerechtere, partizipativere Stadtentwicklung.

Projektansatz und Akteursbeteiligung

Projektdurchführende Studentinnen, Anwohner*innen, lokale Initiativen (z. B. Abbrechen Abbrechen, Freiräumen), Hans Sauer Stiftung, Künstler*innen (Fotografen, Illustratorin), Architekt*innen Hochschule München, Kirche St. Margaret in Sendling

Welche Methoden wurden angewandt?

Partizipative Interviews und Hausbesuche, Dokumentenanalyse, künstlerische Formate (Fotografie, Illustration, Trauerfeier, Videodreh), öffentliche Dialogformate (Postkartenaktion, öffentliche Demonstration, Ausstellung, Instagram)

Wie war der Projektverlauf?

1. Startphase: Recherche zu Abriss, Leerstand und Stadtentwicklung; Analyse politischer und ökologischer Dimensionen.

2. Konzeption: Entwicklung von Forschungsfragen („Was verschwindet, wenn ein Haus verschwindet?“), Planung partizipativer Ansätze.

3. Aktionen:

Teilnahme an Demo „Die Stadt gehört allen!“ (12. April 2025) + Postkartenaktion // Interviews & Hausbesuche in der Nachbarschaft (April-Mai 2025) // Social-Media-Auftritt mit Videos & Infos (Instagram) // Erinnerungsbuch: Fertigstellung und Veröffentlichung im Juni 2025 // Ausstellung: „Perspektive B8“ in St. Margaret (10.-21. Juni 2025) als Resonanzraum für Dialog & Reflexion.

Ergebnisse

Öffentliche Ausstellung (10.–21. Juni 2025) in St. Margaret, München. // Postkartenaktion und Social-Media-Auftritt (>100 erreichte Personen) // Durchführung von Interviews in der Nachbarschaft // Dokumentation in Form eines gedruckten Fotobuchs („Perspektive B8“) // Bewusstseinsschärfung für Abrissfolgen und Alternativen

Herausforderungen

Geringe Beteiligung mancher Anwohner*innen trotz intensiver Bemühungen (geringe Motivation, sensible Themen).

Integration unterschiedlicher Perspektiven (lokal, künstlerisch, wissenschaftlich) erforderte hohe Moderation und Flexibilität.

Hoher Zeit- und Energieaufwand für die Organisation und Durchführung partizipativer Formate.

Erwartungsmanagement: Balance zwischen Projektzielen und Möglichkeiten in begrenztem Zeitrahmen.

Ausblick

Das Projekt zeigt, dass Leerstand und Abriss nicht nur technische, sondern auch soziale und ökologische Fragen mit sich bringt. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial kreativer und partizipativer Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Das Projekt wirkt über den Abriss hinaus als Impulsgeber: Es inspiriert ähnliche Initiativen, stärkt die öffentliche Debatte und bietet eine Blaupause für transdisziplinäre Zusammenarbeit in der Stadtgestaltung.

Empfehlungen

Frühzeitige Einbindung von Anwohner*innen und Initiativen in Planungsprozesse // Förderung von Experimentier- und Dialogformaten wie Erinnerungsräume, Postkartenaktionen oder lokale Ausstellungen // Entwicklung politischer Rahmenbedingungen für Bestandserhalt und Nachnutzung (z. B. Abrissmoratorium, Anreize für Umnutzung).

Projekt von Lena Büllesbach, Meryem Celik, Shari Gursky, Matilda Gerson

Stadt für alle – Raum für Perspektiven auf Leerstand

Ausgangspunkt und Problembeschreibung

In München stehen zahlreiche Gebäude leer, über eine Million Quadratmeter allein an ungenutzter Bürofläche. Gleichzeitig fehlt es besonders marginalisierten Gruppen an sicheren, zugänglichen Räumen. Dieses Spannungsfeld zwischen Überfluss und Ausschluss bildet den Ausgangspunkt und die Problembeschreibung des Projekts und verweist auf strukturelle Ungleichheiten im urbanen Raum, die es kritisch zu untersuchen gilt.

Zielsetzung des Projekts & Projektansatz

Ziel des Projekts ist es, Bedarfe und Perspektiven marginalisierter Gruppen im Kontext von städtischem Leerstand sichtbar zu machen und gemeinsam Nutzungsideen zu entwickeln. Durch intersektionale Analyse und partizipative Methoden sollen Handlungsspielräume eröffnet und neue Wege für eine gerechtere Raumnutzung aufgezeigt werden. Das Projekt folgte einem transdisziplinären und intersektionalen Ansatz. Praxispartner*innen wie Bellevue di Monaco und Stattpark Olga wurden als Mitforschende einbezogen. Im Fokus stand ein Workshop mit marginalisierten Gruppen. Methodisch kamen Formate wie Barcamp Adapted, Futur-Headline-Methode und Community Visioning zum Einsatz. Die Perspektiven der Teilnehmenden wurden gemeinsam erhoben, gebündelt und weiterentwickelt. Der Projektverlauf umfasste Planung, Durchführung, Auswertung und Transfer.

Ergebnisse

Der Workshop offenbarte vielfältige Bedarfe, u. a. nach mehr Zugänglichkeit, Teilhabe, Schutzräumen und gemeinwohlorientierter Raumnutzung. Es entstanden konkrete Nutzungsideen für Leerstand, etwa zu Wohnen, Kultur oder Gesundheitsversorgung. Rechtliche Herausforderungen wie fehlende Meldepflichten und begrenzter kommunaler Spielraum wurden identifiziert. Die Ergebnisse fließen in Checklisten, Leitfäden und Positionspapiere für eine inklusivere Stadtentwicklung.

Herausforderungen

Die Einbindung marginalisierter Gruppen erwies sich als herausfordernd, da klassische Kommunikationswege wie E-Mails viele nicht erreichten. Es gab zudem unterschiedliche Erwartungen an den Workshop; einige Teilnehmende empfanden die Inhalte als zu politisch, andere wünschten sich mehr Praxisbezug. Bestehende Zugangshürden konnten trotz Bemühungen nicht vollständig überwunden werden, was die Beteiligung in Teilen einschränkte.

Ausblick

Die Ergebnisse zeigen deutlich das Potenzial einer gemeinwohlorientierten Leerstandsnutzung auf, insbesondere durch die Sichtbarmachung vielfältiger Bedarfe und die Stärkung kollektiver Handlungskompetenz. Als Lösungsansätze wurden unter anderem Leitfäden, Checklisten und Positionspapiere entwickelt, die konkrete Schritte zur Aktivierung von Leerstand skizzieren. Sie bieten praxisnahe Empfehlungen für Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft und Politik, um Barrieren abzubauen, Kooperationen zu fördern und langfristig Räume gerechter zu verteilen.

Projekt von Ronja Fischer-Buschmann, Vinzenz Rump und Zuzanna Monika Wajer

Ausblick: Wie weiter mit den Ideen?

Die transdisziplinären Projekte machen deutlich, wie vielfältig die Perspektiven auf Leerstand und Raumpotenziale sein können und zeigen eindrücklich: Leerstand und die Zukunft kirchlicher aber auch anderer urbaner Räume lassen sich am besten durch partizipative und kontextsensible Prozesse erschließen. Für eine nachhaltige, gemeinwohlorientierte Wirkung braucht es die Verknüpfung von lokaler Mitgestaltung und unterstützender Rahmenbedingungen (Förderungen, fachliche Beratungsangebote, Policy-Anreize) sowie die Erprobung von Pilotvorhaben. Die transdisziplinäre Kooperation der Studiengänge Architektur und Gesellschaftlicher Wandel als Gestaltungsaufgabe gemeinsam mit der Hans Sauer Stiftung findet in den kommenden Semestern 2025/2026 eine Fortführung. Für weitere Infos zum Projekt Stadt.Raum.Potenziale: Schauen Sie gerne wieder hier vorbei, was dazu in den nächsten Wochen kommt.