Stadt.Raum.Potenziale: Reflexion zur transdisziplinären Semesterkooperation

Wie kann eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung Raumpotenziale aufgreifen und nutzbar machen? Mit dieser Leitfrage beschäftigt sich unser Projekt Stadt.Raum.Potenziale seit Mai 2024.

Die Erfahrungen im bisherigen Projektverlauf haben gezeigt: Räume anders oder erneut zu nutzen, bietet großes Potenzial für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Wichtig ist dabei nicht nur der Blick auf bestehende Leerstände, sondern auch auf drohende „urbane Obsoleszenzen“ – Räume, die ihre ursprüngliche Funktion verlieren. Um diese Chancen frühzeitig zu erkennen, braucht es den Austausch verschiedener Wissensformen: Neben wissenschaftlicher Expertise ist vor allem lokales Wissen entscheidend. So entstehen nicht nur umfassendere Daten, sondern auch konkrete Lösungen für lokale Herausforderungen.

Darauf aufbauend entwickelte unser Projektteam gemeinsam mit zwei Masterstudiengängen der Hochschule München – Architektur unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Benze und Gesellschaftlicher Wandel als Gestaltungsaufgabe unter der Leitung von Prof. Dr. Gerald Beck – eine zweisemestrige Kooperation. Im gemeinsamen Arbeiten wurde seit dem Wintersemester 2024/25 transdisziplinär Wissen für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung gesammelt, erprobt und verstetigt.

Rahmen

Schon seit einigen Jahren steht die angewandte Forschung über Begegnungsorte für eine inklusive Stadt im Mittelpunkt der angewandten Forschung der kooperierenden Lehrgebiete. Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren, Expert*innen und Studierenden zur Entwicklung und Umsetzung von Konzepten findet hierbei auf Augenhöhe statt. Dies bildete die Basis für die gemeinsame Projektarbeit.

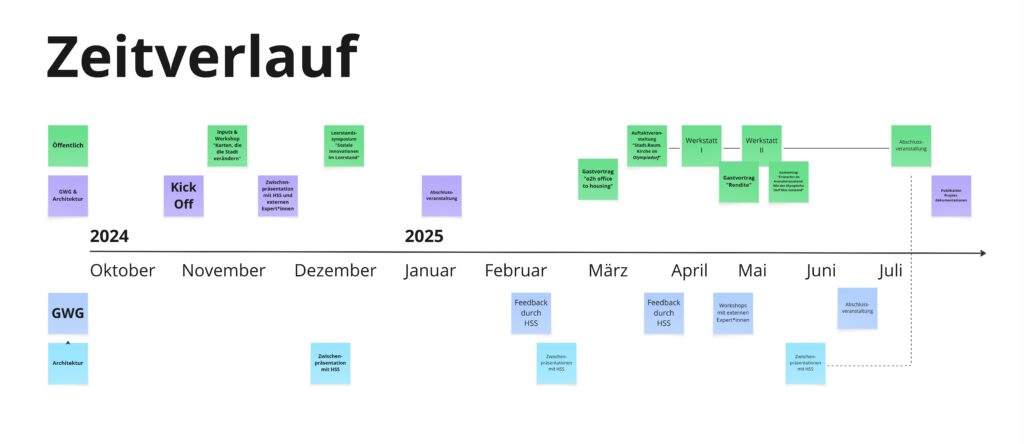

Im Wintersemester 2024/25 lag der Fokus zunächst auf dem Erkennen, Kartieren und Aktivieren von Leerständen. Methodisch stand dabei die Recherche im Vordergrund, ergänzt durch theoretische Auseinandersetzungen und die Vernetzung mit Expert*innen sowie Praxispartner*innen. Ziel war es, eine fundierte Grundlage für die anstehenden Praxisprojekte im folgenden Semester zu legen. Begleitet wurde dieser Prozess durch drei studiengangsübergreifende Veranstaltungen – ein gemeinsames Kick-Off, Zwischenpräsentationen und eine Abschlussveranstaltung – sowie durch zwei öffentliche Formate – einen Kartierungs-Workshop sowie ein Leerstands-Symposium –, die den Austausch mit einer breiteren Stadtgesellschaft ermöglichten.

Im Sommersemester 2025 verschob sich der Schwerpunkt auf kirchliche Raumpotenziale und deren partizipative Aushandlung. Methodisch standen konkrete Praxisprojekte im Mittelpunkt: Die GWG-Studierenden arbeiteten in Gruppen eigenständig mit Praxispartner*innen wie beispielsweise der Auferstehungskirche zusammen oder entwickelten übergreifende Konzepte wie beispielsweise zur Finanzierung. Die Architekturstudierenden untersuchten das Ökumenische Zentrum im Olympiadorf als Fallstudie und entwickelten daran Nutzungsszenarien. Die Hans Sauer Stiftung als intermediäre Organisation übernahm in dem Prozess eine vermittelnde Rolle und bot Schnittstellen für Feedback. Umgesetzt wurde das Semester in vielfältigen Formaten – von Workshops und Interventionen über öffentliche Werkstätten bis hin zu Gastvorträgen. Die gemeinsamen Aktivitäten fanden im Rahmen des Projekts Stadt.Raum.Kirche statt, zu dem eine umfassende Dokumentation entstand.

Erfolge der transdisziplinären Zusammenarbeit

Positiv hervorzuheben sind vor allem der Perspektivwechsel und die sinnvolle Ergänzung von Kompetenzen und Expertise durch die studiengangübergreifenden Veranstaltungen. Vor allem im ersten Semester profitierte die interdisziplinäre Zusammenarbeit dabei von den gemeinsamen Terminen, Workshops und Feedbackrunden, diese wurden von den Studierenden als sehr wertvoll für die Zusammenarbeit und Themenvertiefung empfunden. Die gemeinsame Absprache der Projektdurchführenden durch regelmäßige Jour Fixe erwies sich außerdem als sehr hilfreich.

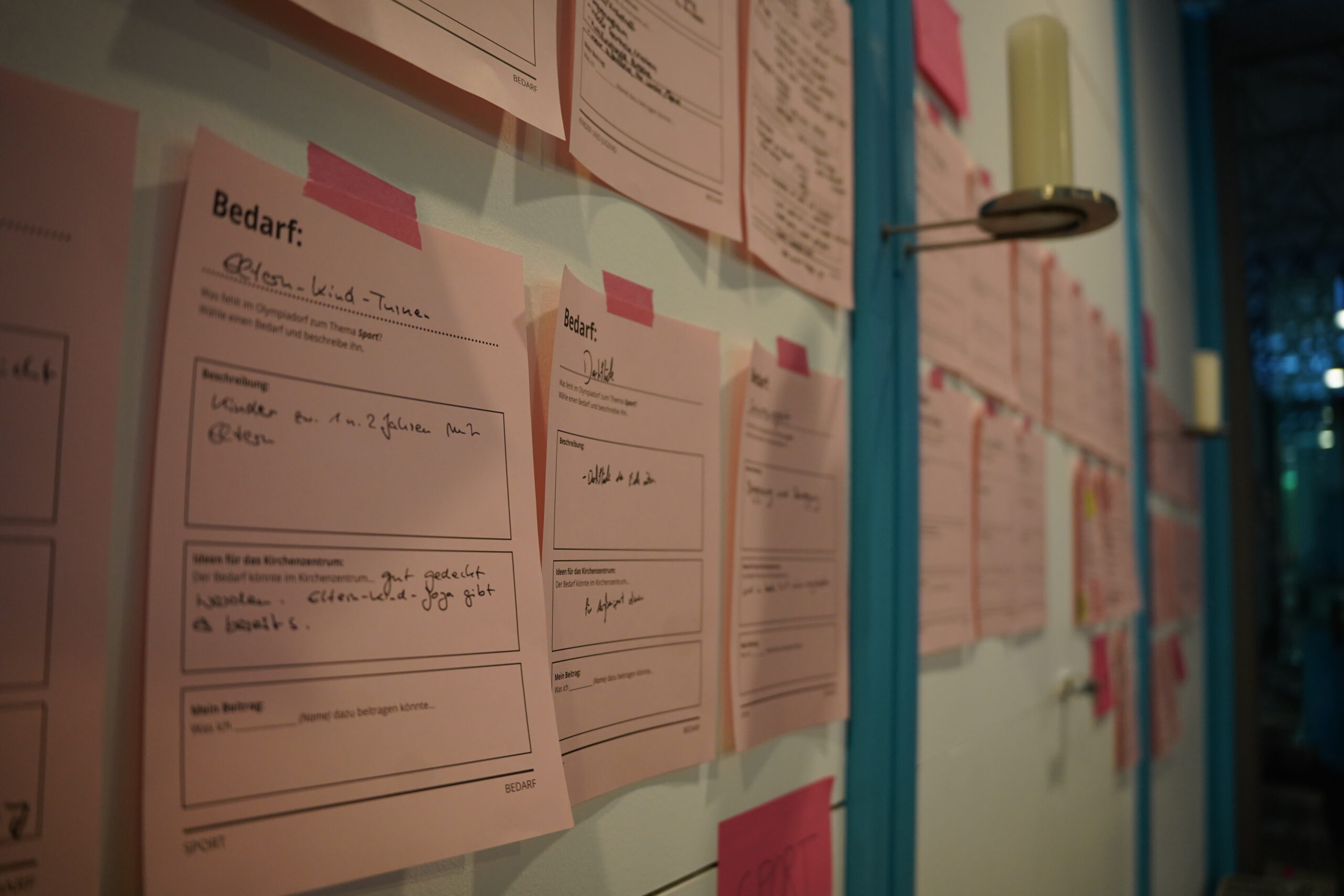

Die Zusammenarbeit mit der Praxis war ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor. Die Projekte der GWG-Studierenden basierten direkt auf Bedarfen aus der Praxis. Dabei erwies sich eine enge Einbindung der Praxispartner*innen – insbesondere der kirchlichen Akteure – als entscheidend. Besonders positiv wurden auch die Präsenz der Partner*innen und der Stiftung in Seminaren sowie die gemeinsamen Beteiligungsmomente hervorgehoben. Ein ermutigendes Signal war auch, dass die Studierenden zunehmend direkt Kontakt mit dem Projektteam der HSS aufnahmen.

Auch beim Grad der Wissensintegration gab es viele Erfolge: Die steckbriefartig aufbereiteten Ergebnisse in den unterschiedlichen Projekten eigneten sich gut für die gemeinsame Dokumentation. Die Architekturstudierenden konnten mit einem großen Modell des Ökumenischen Zentrums im Maßstab 1:33 das Thema für alle Beteiligten unmittelbar erlebbar und das Gebäude tatkräftig veränderbar machen, was den Beteiligungsformaten große Aufmerksamkeit und einen performativen Charakter verliehen hat. Damit wurden die Entwürfe anschaulich gemacht und ermöglichten die Integration unterschiedlicher Wissensbestände.

Schließlich ist die Ergebnisqualität zu betonen. Die Studierenden verstanden Transformation als Prozess und entwickelten Ansätze, die stark bedarfsorientiert waren. Damit wurde der Ansatz einer bedarfsorientierten Gestaltung in engem Austausch mit der Praxis geschult und gestärkt. Die Studierenden gingen dabei intensiv auf Praxisbedarfe ein und erwarben wichtige Kompetenzen im Bereich Beteiligung.

Learnings für weitere transdisziplinäre Formate

Aus den Erfahrungen der bisher zweisemestrigen Kooperation lassen sich wichtige Learnings ableiten.

1. Studiengangübergreifende Formate fördern Perspektivwechsel

Gemeinsame Veranstaltungen, Workshops und Theorieeinheiten ermöglichen Studierenden, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und ihre Kompetenzen zu ergänzen. Durch den Austausch zwischen Disziplinen entsteht ein erweitertes Verständnis für unterschiedliche Arbeitsweisen und Problemzugänge.

2. Frühzeitige Einbindung der Praxis

Die enge Beteiligung von Praxispartner*innen – insbesondere bei der Definition von Projektbedarfen – steigert die Relevanz der Ergebnisse und motiviert die Studierenden. Frühzeitiger Kontakt erleichtert die Abstimmung von Erwartungen und ermöglicht eine bedarfsorientierte Projektentwicklung.

3. Abstimmung von Prüfungsanforderungen und Zeitplänen

Unterschiedliche Arbeitsweisen und Semesterpläne der beteiligten Studiengänge können Koordination und Wissensintegration erschweren. Eine klare Abstimmung zu Beginn des Semesters ist entscheidend, um gemeinsame Meilensteine, Abgabetermine und Präsentationsformate erfolgreich umzusetzen. Auch wenn eine gute Planung und Abstimmung im Voraus wichtig ist, zeigt sich: Wirkliches Zusammenfinden entsteht beim gemeinsamen Arbeiten. Dabei lernt man die unterschiedlichen Herangehensweisen kennen, entwickelt ein Verständnis füreinander und entdeckt, wo sich Perspektiven verbinden lassen. Offenheit für andere Herangehensweisen und regelmäßige Absprachen fördern diesen Prozess – so können die Potenziale interdisziplinärer Zusammenarbeit nachhaltig gestärkt werden.

4. Transparente Kommunikation und Sichtbarkeit

Regelmäßige Feedbackrunden, öffentliche Formate und eine nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse tragen dazu bei, dass sowohl interne Gruppen als auch externe Partner*innen über Fortschritte und Ergebnisse informiert bleiben. Dies stärkt die Motivation und die Nachhaltigkeit der Arbeit.

5. Fokus auf Prozess und Reflexion

Gerade in transdisziplinären Formaten ist es wichtig, Transformation und Beteiligung als Prozess zu verstehen. Eine wiederholte Reflexion über Vorgehensweisen, Rollen und Zusammenarbeit fördert die Entwicklung von Kompetenzen und die Qualität der Ergebnisse.

6. Wichtige Rolle von Intermediären

Vermittelnde Akteure wie hier die Hans Sauer Stiftung übernehmen eine wichtige Funktion zwischen den Studiengängen, Praxispartner*innen und Projektstrukturen. Sie unterstützen in einer Schnittstellenfunktion Kooperation, Koordination, Kommunikation und Wissensintegration.

Ausblick

Die Kooperation soll auch in den kommenden Semestern fortgeführt werden. Prof. Dr. Andrea Benze bietet im Wintersemester 2025/2026 ein Seminar zum Thema Wandel der Religiösität aus städtebaulicher Sicht an. Die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Transformation kirchlicher Immobilien ergeben, werden an Münchner Fallbeispielen herausgearbeitet. Außerdem entwickelt Prof. Dr. Gerald Beck mit dem Studiengang Gesellschaftlicher Wandel als Gestaltungsaufgabe wieder transdisziplinäre Projekte zum Thema, die dann im Sommer durchgeführt werden. Beide Seminare finden in Kooperation mit der Hans Sauer Stiftung statt.

Darüber hinaus gibt es schon Überlegungen, wie die Kooperation weiterentwickelt werden könnte: Denkbar sind etwa gemischte Teams aus Studierenden, die ihre Perspektiven und Kompetenzen noch enger miteinander verknüpfen. Gemeinsame Exkursionen oder Blockseminare könnten Theorie und Praxis noch stärker zusammenbringen. Außerdem wird über ein gemeinsames Kolleg für Abschlussarbeiten nachgedacht, das die Ergebnisse der Studierenden bündelt und sichtbar macht.