How to: Mit Karten die Stadt verändern

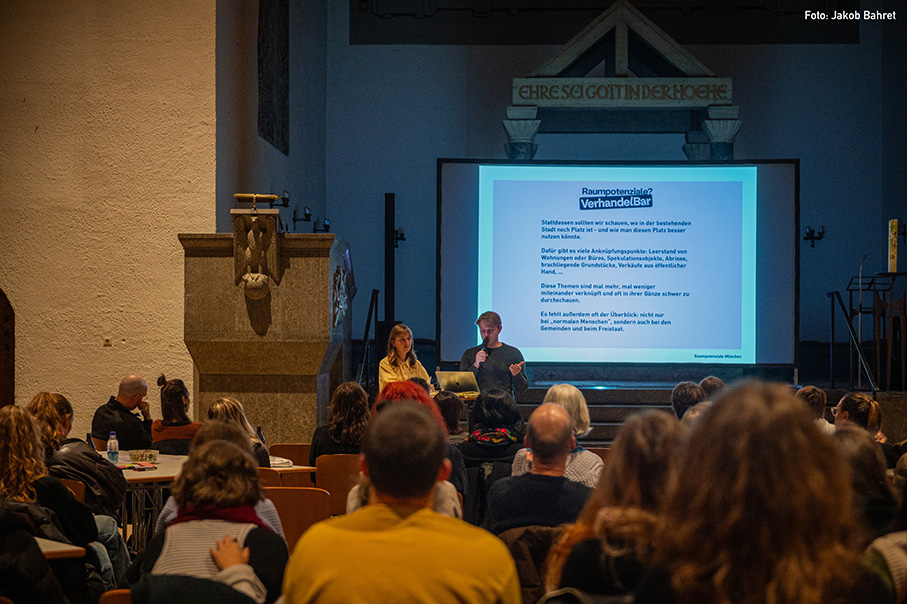

Am 21. November 2024 kamen in der Auferstehungskirche München Westend Praktiker*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende zusammen, um sich gemeinsam dem Kartieren von städtischem Raum anzunähern. Die zentrale Frage: Wie können wir Potenzialräume, insbesondere Leerstand, für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung sichtbar und nutzbar machen?

Mit einer Reihe innovativer Ansätze des Kartierens deckten die Teilnehmenden diverse Perspektiven auf den Stadtraum auf – und erschlossen neue Wege, sich diesen anzueignen. Dabei zeigte sich: Karten sind mehr als nur Speicher und Darstellung geographischer Informationen. Sie sind auch Werkzeuge und Träger politischer Botschaften und gesellschaftlicher Forderungen.

Wir blicken auf die zentralen Erkenntnisse des Abends zurück und stellen Ansätze sowie konkrete Methoden des kollektiven Kartierens vor.

Karten als Transformations-Tools

Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und städtischem Raum erfordert mehr als marktwirtschaftliche Strategien. Statt Abriss und Neubau sind Erhalt, Pflege und Umbau der bestehenden Bausubstanz gefragt. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern ermöglicht auch die Anpassung von Gebäuden an neue soziale Bedürfnisse und gemeinwohlorientierte Nutzungen.

Gebäudeerhalt und die Eröffnung von Nutzungsangeboten für möglichst viele Menschen sind integraler Teil nachhaltiger Stadtplanung. Dafür braucht es Ansätze, die über Einzelinteressen hinausgehen und die Perspektiven aller Stadtbewohner*innen stärker einbinden – und das von Anfang an.

Karten werden hierbei zu kritischen Tools, um die Ausgangssituation zu untersuchen und Zukunftsvisionen aufzuzeigen. Welche konkreten Ansätze und erprobten Methoden können Stadtbewohner*innen dabei nutzen?

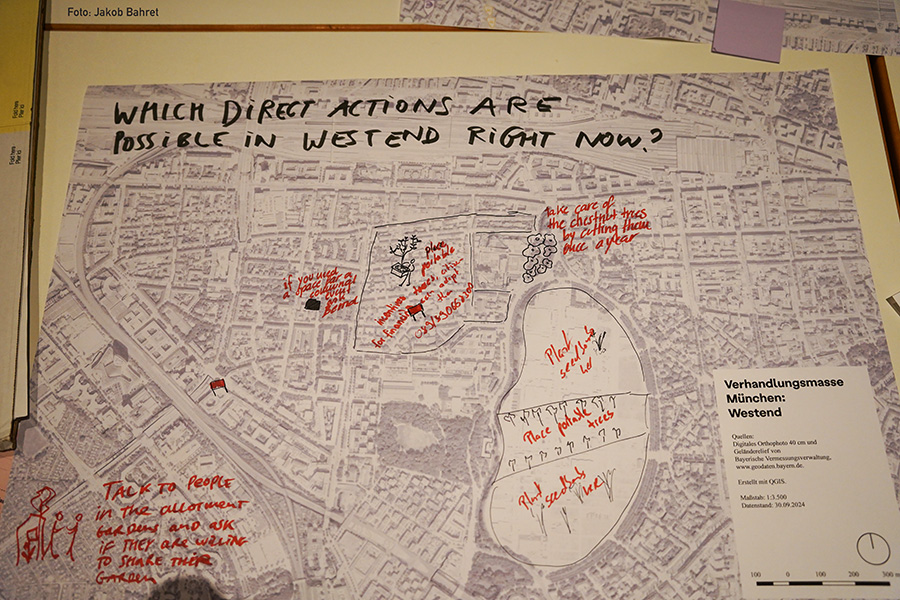

Genau darauf gaben Sabine Tastel, Roberta Burghardt, Florine Schüschke, Fabian Wenner und die Partei Die Linke in Impulsvorträgen Antworten. Auf Basis einer Diskussion und Auswertung der vorgestellten Ansätze erprobten die Teilnehmenden schließlich verschiedene Kartierungs-Methoden am Beispiel des Münchner Westends.

Sechs Ansätze kollektiven Kartierens

Spazieren, beobachten und kartieren: Kartierungsspaziergänge erweisen sich als hilfreicher Ansatz, um Raum für Vernetzung und Diskussion zu schaffen und einen Überblick über städtische Potenzialräume in einem bestimmten Stadtteil zu erfassen. Laura Höpfner und Jan Fries von der Initiative AbbrechenAbbrechen stellten die Methode vor.

Zwischen Juli und September wurden solche Spaziergänge an insgesamt vier Terminen in den Münchner Stadtteilen Sendling und im Westend von einem Team von AbbrechenAbbrechen und dem Projektteam der Hans Sauer Stiftung organisiert. Ziel war hier, durch das gemeinsame Spazieren und Beobachten lokales Wissen – insbesondere von Menschen, die im Stadtteil verwurzelt sind – zu aktivieren und zu teilen. Dabei besuchten die Teams sowohl sichtbare als auch weniger sichtbare Leerstände und diskutierten im Gehen Themen wie Bestandserhalt und Immobilienspekulation. Informationen zu Eigentumsverhältnissen, Hintergründen des Leerstands, vorheriger Nutzungen und Perspektiven der Objekte wurden geteilt und, angereichert durch persönliche Gedanken, in Steckbriefen festgehalten.

Deutschlands Großstädte befinden sich aktuell in einem enormen Umbruch: Ausgelöst durch Megatrends wie Digitalisierung, Mobilitätswende oder Religionswandel, aber auch durch disruptive Ereignisse wie die Corona-Pandemie, steigt das Risiko für viele Flächen und Gebäude, in Zukunft obsolet – überflüssig – zu werden. Sabine Tastel stellte das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Obsolete Stadt” und die daraus entstehenden Ansätze für eine zirkuläre Stadt vor.

Durch die Analyse von Megatrends werden zukünftige Obsoleszenzen, also potenzieller Leerstand, prognostiziert. Daraus ergeben sich Potenziale für eine gemeinwohlorientierte, klimagerechte und ko-produktive Stadtentwicklung. Insbesondere betonte Sabine Tastel die „Nuggetbildung“. Dieses Phänomen beschreibt den Effekt, den bereits bestehende Leerstände auf die direkte Umgebung haben kann – es kommt oft zu wachsenden Leerstandsanhäufungen. Mithilfe dieser Analysen v können aber auch neue Leitbilder entstehen und vorausschauend geplant werden.

Damit sind die Untersuchungen der „Obsoleten Stadt“ hochrelevant für eine nachhaltige Stadtplanung, die im Baubestand nach Entwicklungslösungen sucht. Während das Forschungsprojekt den dichten innerstädtischen Raum ausklammert und die These aufstellt, dass sich hier nur wenige Obsoleszenzen ergeben, wurde im Workshop genau ein solches Quartier untersucht. Nach anfänglicher Skepsis erwies sich das Kartieren von Obsoleszenzen im innerstädtischen Stadtteil Westend als vielversprechend. Besonders interessant für eine vertiefte Forschung wären hier die identifizierten Mobilitätsnuggets sowie der „Bürogebäudegürtel“, der das Westend in großen Teilen umfasst.

Die Praxis des „Community Based Design“ ist eine Form kooperativer Gestaltung, in der Designer*innen und Nutzer*innen gemeinsam die Formgebung einer räumlichen Entwicklung gestalten. Der Fokus liegt hierbei auf den Bedürfnissen, Ideen und dem Alltagswissen der (zukünftig) Nutzenden. In ihrem Beitrag ging Roberta Burghardt von coopdisko auf wichtige Fragen ein: Welche Datengrundlage hat eine Karte? Welches Wissen wird beachtet und fließt in eine Karte ein? Mit welchen Methoden wird dieses Wissen generiert? Wer legt die Inhalte/Ebenen einer Karte fest?

Die potenziellen Antworten darauf verdeutlichen, dass Karten, auch wenn sie mit wissenschaftlichen, etablierten Methoden entwickelt werden, immer nur eine Perspektive von vielen darstellen. Roberta Burghardt stellte zur Veranschaulichung u.a. das Community Based Designprojekt „Die Mitte ist nicht leer“ vor. Dabei wurde in einem sechstägigen Seminar eine kritische Kartierung einer Fläche in Berlin vorgenommen, die im öffentlichen Diskurs als leerstehend dargestellt wird – und damit unter steigendem Verwertungsdruck steht. Die Seminarteilnehmer*innen hinterfragten diese Darstellung und entwickelten eine fundierte Gegensichtweise: durch Beobachtungen, lange Aufenthalte vor Ort sowie Interviews mit Menschen, für die dieser Platz unter anderem Wohnraum darstellt. Acht Thesen resultierten aus der Arbeit und belegen das Gegenteil einer als leer angenommenen Mitte.

Wie können abstrakte Daten zu Leerstand anschaulich gemacht und im öffentlichen Diskurs verankert werden? Florine Schüschke beschäftigt sich seit vielen Jahren künstlerisch und wissenschaftlich mit dieser Frage. Sie stellte an dem Abend ihr Projekt „Kassel – Ein Archipel von Leerständen“ vor, das Leerstand und dessen Auswirkungen in der Stadt sicht- und verstehbarmachen will.

Das Vorgehen: Das Forschungsteam erfasste zuerst öffentlich sichtbare Leerstände. Durch die Verknüpfung mit Flurstücksinformationen in GIS schätzten sie die Bruttogrundfläche der aufgenommenen Leerstände und überprüften die Zahlen dann anhand öffentlich zugänglicher Quellen (Immobilienportale, Zeitungen, Websites der Eigentümer). Anschließend ordneten sie die Leerstände im Flächennutzungsplan Kassel unterschiedlichen Nutzungskategorien zu. Die Bruttoquadratmeterzahl rechneten sie schließlich in Wohnfläche um. Das Ergebnis: 2400 Wohnungen könnten im Leerstand Kassels Platz finden.

Die Übersetzung in eine veranschaulichte Form wurde als Kampagne genutzt, um auf Leerstand aufmerksam zu machen und ein Gesetz gegen Zweckentfremdung voranzubringen.

Welches Potenzial zur Schaffung von neuem Wohnraum liegt im bereits vorhandenen Bestand? Fabian Wenner präsentierte eine Untersuchung im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes, in dem dieser Forschungsfrage für die Stadt München nachgegangen wurde.

Studierende kartierten dabei in der Stadt München mithilfe von ArcGIS Field Maps Baulücken sowie Aufstockungen, Ersatzneubauten und zusätzliche (Rück–)gebäude. Das Mapping erfolgte durch Begehungen, die Erkenntnisse reicherten sie mit Luftbildaufnahmen an Die Potenziale glichen sie anschließend mit Anforderungen des Freiraumschutzes sowie mit Denkmalschutzauflagen ab.

Das Ergebnis: Identifizierte Potenzialräume für Innenentwicklung und Nachverdichtung, die Wohnraum für etwa 100.000 Personen bereithalten könnten. Fabian Wenner war es dabei auch wichtig zu betonen, dass dies eine abstrakte Zahl ist, die gemeinschaftlicher Einordnung bedarf: Neben ausreichend Wohnraum gehört auch der Schutz von Grünflächen und Freiraum zu einer lebenswerten Stadt. Diese Diskurse können auf Basis der vorhandenen Daten geführt werden.

Franziska Lichtenberg und Alioun Diagne von Die Linke – AG Mieten und Wohnen stellten eine aktuelle Kampagne der Partei Die Linke zum Thema Leerstand in Wohnungen vor. Im Rahmen der Kampagne wurden im Herbst 2024 in München 150 exemplarische Leerstände in einer Nacht plakatiert. Das Ziel: Die volle Aufmerksamkeit auf die Problematik von Leerständen, Spekulation und fehlenden Wohnraum lenken. Dem voran ging eine umfassende Recherche in allen Stadtteilen, während derer die Zahlen des Zensus durch kritisches Spazieren und Befragungen angereichert wurden. Das Beispiel zeigt, dass bereits mit einfachen Mitteln Missstände aufgezeigt werden können.

Koordinaten der Emanzipation

Kartieren kann also ein gemeinschaftlicher Transformationsprozess sein. Eine kollaborative Praxis, die neues Wissen, neue Bilder und neue Perspektiven auf die Stadt und ihre mögliche Entwicklung eröffnet. Karten werden so Teil einer emanzipatorischen Stadtentwicklung. Sie machen Defizite und Lücken sichtbar, und verweisen dabei auf Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie ermöglichen es, Erfahrungen, Machtverhältnisse und Potenziale in räumlichen Strukturen und Prozessen zu erkennen, zu hinterfragen und Perspektiven aufzuzeigen.

Dabei können Karten als Gesprächsgrundlage, als Referenz für eine partizipative Visionsentwicklung oder als Aufhänger politischer Kampagnen genutzt werden. Ihre Koordinaten sind Entwicklungsgrundlage emanzipatorischen Planen und Handelns.

Wir fangen erst an – ein neues Citizen Science Projekt geht an den Start!

An diesem langen Abend des kollektiven Kartierens erprobten die Teilnehmenden spannende Ansätze für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Die Frage danach, wie Potenzialräume in der Stadt partizipativ erfasst und gemeinwohlorientiert aktiviert werden können, wird uns jedoch weiter intensiv begleiten – und zwar in einem umfassenden operativen Stiftungsprojekt!

Dieses arbeitet mit dem Ansatz der Citizen bzw. Community Science, also der partizipativen Forschung, bei dem Nicht-Berufswissenschaftler*innen gemeinsam mit Wissenschaftler*innen forschen. Darin liegt das große Potenzial, Wissensformen zu vereinen: Neben wissenschaftlichem Wissen kommt auch lokales, situatives Wissen zum Einsatz, das sonst oft verborgen bleibt. So können Daten flächendeckender generiert und Lösungen für lokale Problemlagen erarbeitet werden.

Im Workshop hat sich gezeigt, dass dieser frühe Einbezug diverser Perspektiven bereits in der Analyse der Ausgangssituation hochrelevant ist.